Begrenzte Wissenschaftsfreiheit

MICHAEL MEYEN, 4. September 2023, 2 Kommentare, PDFHeute bin ich angekommen. Ganz oben. Es ist ein kleiner Gipfel, okay, aber viel höher geht es für einen Professor wie mich eigentlich nicht. Wir schreiben den 11. Dezember 2019. Ich sitze auf einer Bühne in Leipzig und werde von einer Moderatorin interviewt, die jeder kennt, der einen Fernseher hat. Sie stellt mich vor als „Speerspitze der Forschung“. Eine Kollegin wird mir ein paar Wochen später ein T-Shirt zum Geburtstag schenken, auf dem dieses Wort steht. Speerspitze. Das ist nicht mehr zu toppen.

Ich muss vielleicht ein paar Worte zum Anlass sagen. Die Bühne steht im Zeitgeschichtlichen Forum. Ein Museum im Zentrum von Leipzig – da, wo das seinen Lauf nahm, was in diesem Haus „friedliche Revolution“ genannt wird. Ich war damals mittendrin und nicht nur dabei. Heute hat das Ministerium eingeladen. Der Staatssekretär ist da. Vor allem aber sind die Kollegen da, die das Rennen um den großen Forschungstopf zur DDR gewonnen haben. Wir müssen das Fass noch einmal aufmachen, hat die CDU in Sachsen gesagt, als die Konkurrenz von rechts immer stärker wurde und auf ihren Plakaten auch die Vergangenheit beschwor. Vollende die Wende. Wir sind das Volk. Der Geldregen aus Berlin soll helfen, die AfD fortzuspülen oder wenigstens nass zu machen.

Ich sehe das zwar, spiele aber mit. Was ich da gewonnen habe, ist in meinem Feld eine Art Goldstandard. Das Zauberwort heißt Verbundforschung. Ein Buch schreiben kann jeder und jemanden finden, der ein Projekt fördert, eigentlich auch. Im Budget einer Universität sind das Peanuts. 200.000 Euro, vielleicht 300.000. In meinem Topf sind knapp fünf Millionen. Das ist immer noch wenig im Vergleich zu dem, was die „richtigen“ Wissenschaften reinholen. Medizin, Physik, Informatik, Molekularbiologie. Ein Medienforscher wie ich kickt in einer anderen Liga. Politik statt Industrie, wenn man so will. Oder Ideen statt Patente. Köpfe sind billiger als ein Labor und Drittmittel längst kein Privileg der Wirtschaft mehr. Die Formel heißt: Kauf dir einen Professor, wenn du etwas durchsetzen willst. Noch besser: Schreibe einen Haufen Geld aus, damit auch die anderen Professoren nach deiner Pfeife tanzen.

Wie viele von „uns“ heute im Saal sind, weiß ich nicht. Der Bund fördert 14 Antragsteller, ausgewählt aus über 100 Bewerbungen. Jeder der 14 Sieger hat nur ein paar Plätze bekommen und Delegierte wählen müssen. Dass ich der Auserwählte unter den Auserwählten bin, zum Auftakt oben sitzen darf und gleich als „Speerspitze“ geadelt werde, hat nur bedingt mit mir zu tun. Mein Verbund heißt Das mediale Erbe der DDR und ist mit gut einem Dutzend Teilprojekten einer der größten. Daran kommt das Ministerium schlecht vorbei. Außerdem verspricht der Titel einen Neustart. Erbe klingt besser als Diktatur, wenn man es mit der AfD aufnehmen will. Die Kollegen aus Potsdam und Berlin, mit denen ich mich für den Antrag verbündet habe, wussten das. Taktiker vor dem Herrn. Wer auf Mittel von außen angewiesen ist, kennt auch die Geografie der Förderung. Du musst unser Sprecher sein, haben sie zu mir gesagt. DDR-Forschung an der Universität München und nicht in Dresden, Rostock, Erfurt. Und dann noch jemand aus dem Osten. Damit schlagen wir alle aus dem Feld.

Ich kann Bühne. Je voller der Saal, desto besser. Der Abend fängt deshalb nach der Diskussion erst richtig an. Jeder will etwas von mir. Der Staatssekretär, die Sprecher und Manager der anderen Verbünde. Sogar die Fernsehfrau. Ich werde zu Vorträgen eingeladen und zu Buchkapiteln. Der Kollege, mit dem ich eben noch oben saß, möchte mich unbedingt als Berater und Moderator verpflichten. Er will Wissenschaft und Journalismus miteinander ins Gespräch bringen und ist sich sicher, dass nur ich ihm dabei helfen kann. Die Häppchen sehen großartig aus, aber ich kann sie nicht genießen. Keine Zeit zum Luftholen, Essen, Trinken. Es ist wie im Rausch oder wie ein Auftritt im falschen Film. Gestern bin ich aus Havanna zurückgekommen, wo ich mit einem Freund versucht habe, die kurdische Freiheitsbewegung mit der kubanischen Revolution zu verheiraten. Zehn sonnige Tage und viel Begeisterung für Abdullah Öcalan. Und heute Speerspitze der DDR- Forschung. Was soll mir da noch passieren können?

Der wissenschaftlichen Krönung folgt ein paar Wochen später die weltliche. Die Bühne steht diesmal im Maximilianeum, im Wohnzimmer des bayerischen Landtags sozusagen. 300 Menschen im Senatssaal. 290 Frauen und vielleicht zehn Männer. Frage des Abends: „Ist die Wissenschaft frauenfeindlich?“ Gastgeber ist Wolfgang Heubisch, Abgeordneter auf FDP-Ticket, 2008 bis 2013 Wissenschaftsminister unter Horst Seehofer und jetzt Vizepräsident des Landtags. Das Thema liegt Heubisch am Herzen. Er hat 2015 geholfen, den Forschungsverbund ForGenderCare zu installieren. Solche Verbünde auf Länderebene leistet sich nur Bayern. Der Freistaat gibt vier Jahre Geld, um ein Gebiet zu puschen und um Leute zusammenzubringen, die das dann weitertreiben können, größer, mit noch mehr politischem Geld. Hier: Frauen, die für das Gender-Thema stehen.

Vielleicht gab es ihn einmal, den Akademiker, der hinausgeht in die Welt, dort Probleme entdeckt und anfängt, nach Lösungen zu suchen, immer in der Hoffnung, dass das auch andere interessieren könnte. Der Wissenschaftler von heute ist anders. Er muss nur Ausschreibungen lesen oder, noch besser, das Ohr von Politikern wie Wolfgang Heubisch finden und so für eine Ausschreibung sorgen, bei der er gute Chancen hat. Ich weiß, wovon ich rede. Ich habe das selbst so gemacht. Diese Geschichte wollte ich mir für später aufheben, wenn es um die Politisierung der Forschung geht und um die Anreizsysteme, die dafür sorgen, dass Professoren wie Eisenspäne auf den Magneten Drittmittel fliegen, um noch einmal Birk Meinhardt zu zitieren, aber sie passt schon hier ganz gut. Begonnen hat alles mit einem ganz normalen Antrag, mit einem kleinen Projekt. Ich hatte eine Idee, wollte dafür Geld und bekam es – im Forschungsverbund ForChange, in dem es um die Resilienz sozialer Systeme ging. Übersetzt: Wie bereiten wir uns auf Gefahren vor, die sich noch niemand vorstellen kann? Start war 2013, sieben Jahre vor Corona und neun vor einem Krieg, in dem es plötzlich auch wieder um Atomwaffen ging, aber das ist eine andere Geschichte. In dieser hier werde ich Verbundsprecher, lerne schnell, wie solche Verbünde entstehen und drehe den Spieß einfach um. Das Ministerium bekommt einen Text von mir zur „Zukunft der Demokratie“. Fünf Millionen. Unter dem geht so etwas kaum. Ich muss zwar auch selbst ein Projekt beantragen, aber das ist Formsache. Welcher Gutachter mag den Autor der Ausschreibung rauskegeln?

Nun also das Maximilianeum. Wolfgang Heubisch hat mich gebeten, den Abend zu moderieren. In München weiß man inzwischen, dass ich das kann. Der Freistaat bezahlt die Forschungsverbünde auch, um sich selbst feiern zu können. Wir müssen raus aus dem Elfenbeinturm und rein in die Stadt, mit Vorträgen und Podien, möglichst prominent besetzt, damit viele sehen, wie toll das alles ist. Neben mir sitzen heute vier Frauen. Eine Univizepräsidentin, eine Oberärztin am Herzzentrum, eine Unternehmerin, eine Doktorandin. Vorzeigefrauen. Ich sorge dafür, dass sie glänzen, und sie wissen das zu schätzen. Sie habe sich noch nie so wohl gefühlt bei so einer Veranstaltung, sagt mir die Prominenteste der vier. Und Wolfgang Heubisch meint, dass ich etwas gut habe bei ihm und immer auf ihn zählen könne, ganz egal, um was es sich handelt.

Eigentlich sehe ich schon, was kommen wird. Auf dem Kalender steht der 5. März 2020. In München regnet es. Die Menschen, die zu uns in den Landtag wollen, müssen trotzdem lange draußen stehen. Das Pförtnerhäuschen ist so klein, dass nur ein paar Leute gleichzeitig den Zettel ausfüllen können, der sagt, dass sie gesund sind und niemanden anstecken werden. Fieberpistolen gibt es hier noch nicht. Ich habe das in Uganda am Flughafen erlebt, als die Zeitungen voll waren mit Ebola, und an den Grenzen in Mittelamerika, wo man angeblich nach Zika suchte, aber in erster Linie abkassieren wollte. Nun also München. Corona. Und alle machen mit, schon an diesem 5. März.

Ein paar Tage später habe ich begonnen, öffentlich dagegen anzuschreiben. „Die Medien-Epidemie“, Rubikon, 18. März. „Die Expertokratie“, gleicher Tag, gleicher Ort. In meinem Blog ein Lob auf das Magazin Multipolar, wo Paul Schreyer am 22. März den Umgang mit Zahlen zerlegt und die öffentliche Hinrichtung von Wolfgang Wodarg. „Kniefall vor der Wissenschaft“, Rubikon, 27. März. „Die Maske, Hans-Jürgen Papier und Juli Zeh“, 5. April. „Das Ende einer Ära“, Rubikon, 17. April. Eigentlich habe ich keine Zeit für so etwas. Ich will und muss ein Buch vollenden, eine autobiografisch gefärbte Geschichte der Journalistenausbildung in der DDR, die im Herbst unter dem Titel Das Erbe sind wir erscheinen wird. Die Wirklichkeit ist aber zu stark.

Wenn ich heute auf den Michael Meyen von 2020 schaue, wirkt das fast skurril. Ich wusste schon immer, dass ich vor allem für mich selbst schreibe. Dinge verarbeiten, im Wortsinn etwas schaffen. Hier auch: der Ohnmacht etwas entgegensetzen. Zugleich war da aber ein Glaube an die Rationalität. Wenn es nur gut erklärt wird, hoffte dieser frühere Meyen, dann begreifen es sogar die Politiker. Meine Reichweite war begrenzt, okay, aber ich war ja nicht allein. Das bessere Argument würde sich durchsetzen.

(…)

DDR-Vergleiche, das sehe ich heute viel klarer als Anfang 2020, sind ein No-Go in einer Öffentlichkeit, die von Westdeutschen dominiert wird und von einer Geschichtserzählung, die eine „Diktatur“ braucht, damit der Sieger strahlen und alle Fragen beiseite wischen kann. Unser Journalismus und die roten Wurstblätter von damals? Gott bewahre. Sie sollen dankbar sein, die Ossis, erst recht, wenn sie irgendwie verstrickt waren in der dunklen Zeit. Wer war das nicht, wenn er 1989 schon erwachsen war, etwas aus sich machen und das Land auf keinen Fall verlassen wollte? Birk Meinhardt, der von der Jungen Welt zur Süddeutschen Zeitung kam und auch dort schnell herausragte, hat ein ganzes Buch geschrieben über das Schulterzucken der neuen Kollegen. Es interessierte einfach niemanden, was er in der DDR erlebt und welche Lehren er daraus gezogen hatte.

Wer nur eine Welt kennt, hält sich daran fest, solange wie es geht. Ich sehe den Studenten Michael Meyen, 1989 in Leipzig, der nicht wahrhaben will, dass seine Welt gleich untergehen wird und mit ihr alles, was er anstrebt, eine Karriere im Journalismus oder an der Universität vor allem. Dieser Student weiß, dass die Demonstranten Recht haben und nur das auf die Straße tragen, was er in Seminaren und Kneipen kritisiert. Ich bin trotzdem nicht mitgegangen und habe mein Parteibuch erst im Februar 1990 zurückgegeben, selbst da noch mit einem schlechten Gewissen. So etwas stählt, wenn man es nicht vergisst. Ich konnte das schon deshalb nicht, weil ich permanent auf meine Vergangenheit gestoßen wurde. Warum bist Du damals auf der „falschen“ Seite gelandet? Warum sollen wir Dir eine zweite Chance geben? Der Osten, sagt Dirk Oschmann, kann vergleichen, weil er mehr erlebt hat. In seinen Worten: Realsozialismus, Umsturz, die anderthalb Jahre „Basisdemokratie“, bis der Westen übernahm, und schließlich die „gegenwärtige Spielart der Demokratie“. Vielleicht musste dieser Osten deshalb zu einem „infamen Zeichen der Unterscheidung“ werden, zu einer „Markierung“, die nicht nur diejenigen ausbremst und ausschließt, die in der DDR aufgewachsen sind, sondern auch ihre Kinder und Enkel.

(…)

Ich verzichte darauf, die Corona-Jahre Schritt für Schritt durchzugehen, und springe gleich in das Frühjahr 2023, in das Tal gewissermaßen, um die Metapher vom Gipfel noch einmal aufzunehmen. Vermutlich war ich schon vorher ganz unten aufgeschlagen, habe das aber nicht gemerkt, weil der akademische Betrieb mehr oder weniger ruhte. Keine Tagungsreisen, keine Vorträge, überhaupt wenig persönlicher Kontakt. Die Büros, sonst immer voll und gar nicht so selten Startpunkt für eine Tour in den Biergarten und damit für eine Debatte über „gute“ Wissenschaft, sind leer geblieben. Beim Sommerfest 2022 stand ich allein mit zwei von meinen Mitarbeitern und bin nach einem Bier gegangen. Vier Wochen vorher gab es eine Trauerfeier für einen Professor, den ich mochte und für den ich deshalb einen Nachruf geschrieben hatte. Ein alter Kumpel, inzwischen Dekan an einer anderen Uni und einst mit mir jede Woche zusammen auf der Joggingrunde, hatte noch nicht mitbekommen, dass ich in Ungnade gefallen bin. Das hat die Scham ein wenig gemildert. Ich hatte jemanden, der mit mir redete. Auf der Straße vor dem Institut traf ich einen anderen Kollegen von früher und sprach ihn einfach an. Es war ihm sichtlich unangenehm, mit mir ins Foyer zu treten. Zum Glück hatte er eine Maske in der Tasche. Ich habe ihm zwar gesagt, dass das vorbei ist, aber seine Sorge, Ansehen zu verlieren, war stärker.

(…)

Nun aber endlich zum Frühjahr 2023, zu einer Kampagne, bei der ich nahezu alles verlor, was mich als Wissenschaftler ausgemacht hat. „Der Eklat entzündete sich an einer einzigen Zeile“: Wenigstens dieser erste Satz von Lisa Duhm im Spiegel stimmt, wobei es wichtig ist, Anlass und Ursache zu unterscheiden. Bei meinen Vor- trägen gab es immer wieder Verwunderung. Sie können das alles wirklich auch an der Uni erzählen? Man lässt Sie dort in Ruhe? Ja, habe ich stets geantwortet und mir selbst nicht geglaubt. Die Frage war immer: Wann würde es losgehen? Die Reihe „Im Gespräch“ auf Apolut, dem Erben des Zensuropfers KenFM, mit mir als Interviewer und mit Gästen, die alles in Frage stellen, was das Wahrheitsregime für richtig erklärt. US-Bindung, 9/11, Pisa und Bologna, das „CO2-Märchen“ (Bernd Fleischmann). Beiträge für Tumult, herausgegeben von Frank Böckelmann, den ich aus meiner Forschung kannte, weil er lose mit dem Münchener Institut verbandelt war, und 2022 in Dresden wiederfand – ein Intellektueller, der einst mit Rudi Dutschke kämpfte, heute auf Wikipedia eher Vera Lengsfeld oder Björn Höcke zugeordnet wird und sich schon deshalb jeder Schublade entzieht. Auftritte bei Auf1, einem neuen Schreckgespenst des Wahrheitsregimes, im Kontrafunk und im Nackten Niveau, einem Podcast, in dem die Politiker Schmerkel und Fancy Naeser heißen. Sogar Aufgewacht! hat einen Text von mir gedruckt, ein Magazin der Freien Sachsen, die für den Verfassungsschutz ein Verdachtsfall sind und von mir wissen wollten, wem die Zeitungen im Freistaat gehören. Ich dachte: Das weiß ich besser als (fast) jeder andere, weil ich dabei war, als die Besitzer wechselten. Ein Beitrag zur politischen Bildung gewissermaßen – in einem Themenfeld, das emotional stärker aufgeladen ist als vieles andere, geschrieben für Menschen, die Steuern zahlen und mich so irgendwie auch finanzieren.

Die eine Zeile, an der sich „der Eklat entzündete“, steht im Demokratischen Widerstand, einer Wochenzeitung, die mich in der Ausgabe vom 25. März auf ihrer Titelseite als Herausgeber führt, neben Anselm Lenz und Hendrik Sodenkamp, den eigentlichen Machern, und neben Giorgio Agamben, einem italienischen Philosophen, der durch seine Arbeiten zur Biosicherheit spätestens 2020 auch in Deutschland zu einer öffentlichen Figur geworden war und seinen Ruhm nun einem Medienprojekt lieh, das im Frühjahr 2020 bei den Berliner Grundrechtedemos geboren wurde und Lesern und Verteilern seitdem das Gefühl gegeben hatte, nicht allein zu sein mit ihrer Sicht auf die Coronapolitik.

Mein Name war nicht aus Versehen in diese Reihe geraten. Ich schreibe das, weil mich auch Wohlmeinende dafür beschimpft haben. Dieses Hetzblatt, Herr Meyen. Das ist doch nicht ihr Stil. Haben Sie gesehen, was diese Leute auf Telegram verbreiten?

Habe ich nicht, bis heute nicht. Mir lag die Idee am Herzen. Eine Zeitung, die keiner Milliardärsfamilie gehört, sondern von unten kommt, gepuscht von zwei Künstlern, die 2016 in Wien am Kapitalismustribunal beteiligt waren. Ihr kleines Team, das sieht jeder schnell, hat beim Zeitungmachen Luft nach oben. Warum sollte ich den beiden nicht helfen? Dass daraus nichts wurde und mein Angebot schon Anfang April auf eine Medienkolumne schrumpfte, ist auch einem Lernprozess geschuldet, der nichts mit dem Schmutz zu tun hat, der sofort über uns ausgekippt wurde. Sodenkamp und Lenz wollen keine Hilfe oder können sie vor lauter Stress nicht annehmen, wer weiß. Sie machen ihr Ding und brauchen Namen, möglichst klangvoll, um dieses Ding zu adeln. Bei mir geht nur ganz oder gar nicht. Mitmischen oder Distanz. Als Herausgeber war ich nach zwei Nummern wieder raus beim Demokratischen Widerstand.

Der Werbeeffekt dürfte trotzdem immens gewesen sein. Ich weiß nicht, wie viele Menschen außerhalb der Sodenkamp-Lenz-Blase vorher wussten, dass es diese Zeitung gibt. Jetzt stand das überall. In der Süddeutschen teilweise mehrmals am Tag. Sebastian Krass, der alte Freund und Kupferstecher, musste sich hier von seinem Kollegen Moritz Baumstieger helfen lassen, um einigermaßen hinterherzukommen. Die taz hat „berichtet“, die Augsburger Allgemeine, der General-Anzeiger in Bonn, die Frankfurter Rundschau. Ein Chefredakteur rief mich später an, um mir zu erzählen, dass er einen solchen Artikel abgelehnt hat, obwohl seine Mannschaft dafür gewesen sei. So etwas läuft mit mir nicht, Herr Meyen. Die dpa hat berichtet, sogar zweimal. Die dpa. Der Kanal, der das in die Redaktionen trägt, was für alle im Land wichtig ist. Ein Professor könnte Herausgeber sein bei einer Zeitung, die wir nicht mögen. Vielleicht auch schon wieder nicht mehr. Egal. Hilfe! Das Abendland ist in Gefahr!

Wenn es in diesem Buch um Medienqualität gehen würde, müssten jetzt die Mails folgen, die ich von Journalisten bekommen habe. In zwei Substantiven: Ahnungslosigkeit und Faulheit. Ich habe das ins Netz gestellt, unter der Überschrift „Habitus der Arroganz“, genau wie die Beschwerde, die ich an den Presserat geschickt habe, weil die Süddeutsche Zeitung die Universität dazu getrieben hat, sich beim Landesamt für Verfassungsschutz zu erkundigen, ob dort etwas vorliegt gegen den Demokratischen Widerstand.

Leitmedien liefern, das wissen schon meine Erstsemester, die Themen, über die wir mit jedem reden können, und die Moral, die man damit verbinden sollte, wenn man nicht geschnitten werden möchte.

Der Mensch ist ein soziales Tier. Er möchte dazugehören. Nichts fürchten wir mehr als den Ausschluss aus der Gruppe. Die meisten sind dafür bereit, ihren eigenen Augen und Ohren zu misstrauen und nachzuplappern, was die Mehrheit sagt. Ich wurde sofort geschnitten, obwohl all das, was ich zur Medienrealität von Corona geschrieben und gesagt habe, jeder empirischen und theoretischen Prüfung standhält und obwohl gegen den Demokratischen Widerstand im Frühjahr 2023 keinerlei Verbotsverfahren lief. „Ich sehe leider keinen anderen Weg mehr“, schrieb mir eine Professorin, die ich seit 25 Jahren kenne und lange für eine Freundin gehalten habe, mit Geburtstagsfeiern, Taufe, Familienurlaub. Jetzt wollte sie raus aus dem Editorial Board meines Onlinelexikons, wo sie die gleiche Rolle spielte, die mir Sodenkamp und Lenz bei ihrer Wochen- zeitung zugedacht hatten. Einen Tag später wurde ich selbst aus einem solchen Board hinauskomplimentiert, in einer Zeitschrift, bei der ich von Anfang an mehr als nur dabei war. „Diese Mail fällt mir persönlich nicht leicht“, schrieb der Kollege. Treten Sie bitte zurück. „Ich halte diesen Schritt für notwendig, um das Journal nicht zu beeinträchtigen.“

Ein Handbuchbeitrag, entstanden unter Schweiß und Mühen und längst abgenommen sowie fertig für den Druck, wurde mir per Brief zurückgegeben, unterschrieben von den drei Herausgebern und gestützt auf die „Gemeinschaft“ der Mitautoren, in der wegen meiner Beteiligung „erhebliche Unruhe entstanden“ sei. Diese Zeitung. Nicht nur ein „Sprachrohr der Querdenker- und Corona-Leugner-Szene“, sondern auch mit einer „Sichtweise auf die Geschehnisse in der Ukraine, die angesichts der Verbrechen an der dortigen Bevölkerung durch die russische Aggression problematisch ist“.

Und nun auch noch der Verfassungsschutz. Eine Zusammenarbeit mit mir sei unter diesen Umständen weder den Herausgebern „zumutbar“ noch den anderen Autoren. Ich paraphrasiere das, um die Doppelpunkte aus der Genderreligion zu umschiffen. Der Brief liegt bei mir, genau wie das Schreiben des Verlages, der unseren Vertrag „angesichts der Vorgänge“ (konkreter wird es nicht) „aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung“ kündigte und mir freundlicherweise die „Verwer- tungsrechte“ an meinem Beitrag überließ.

Ein Gespräch gab es nur im Forschungsverbund Das mediale Erbe der DDR. Mein Stellvertreter hat mich angerufen und gefragt, ob ich dabei sein will, wenn die Speerspitze abgebrochen wird. Das hat er so natürlich nicht gesagt, mir aber immerhin zugehört. Im Frühjahr 2020 hatten wir den Mediensturm noch zusammen ausgesessen. Das kenne ich, Michael, hat er damals gesagt. Das geht vorüber. Ganz hat das schon damals nicht gestimmt. Selbst in unserem Verbund haben sich Doktoranden geweigert, in meiner Vorlesung aufzutreten oder in einem Blog zu schreiben, der von mir herausgegeben wird, obwohl beides vom Geldgeber gewünscht war. Jetzt, drei Jahre später, war es vorbei, obwohl mir versichert wurde, als Sprecher einen guten Job gemacht zu haben. Mein Nachfolger ist in Westberlin aufgewachsen und hat italienische Wurzeln. Nichts gegen diesen Kollegen, wohl aber etwas gegen eine Gruppe von Historikern, die nicht sehen will, dass ich das verkörpere, was der Verbund untersuchen soll, und dass ihre Forschung ohne meine Perspektive alles verliert, was die „disziplinierte Skepsis“ (Michael Esfeld) ausmacht, die Wissenschaft von anderen Wahrheitsinstanzen unterscheidet.

Ein Medienpranger macht einsam, zumindest in der akademischen Welt. Eine Nachricht von einer Germanistin, sechs Bahnstunden entfernt, die fragt, ob wir nicht irgendwann zusammen ein Seminar machen sollten. Eine Physikerin aus Sachsen, die sich von einem Text über Rammstein angestachelt fühlt, in dem ich darüber nachdenke, wie schwer es ist, gegen eine Moralmauer anzuschreiben, und dabei auch sage, dass das Schlagwort „Verfassungsschutz“ Zuspruch und Hilfsangebote verringert hat. Ein Professor an meiner Fakultät, der sich in einer Rundmail an Dekanat und Institutsdirektoren über die Süddeutsche aufregt: „Ich bin entsetzt. In meiner Jugend haben wir uns über die Menschenjagden der Bildzeitung empört. Stichwort: Die verlorene Ehre der Katharina Blum. Sollen wir dazu nicht mal Stellung nehmen? Ich meine nicht eine Distanzierung vom Kollegen, sondern eine Empörung über die Praktiken der SZ. Was meint Ihr?“.

Was daraus geworden ist, weiß ich nicht. Wochen später ein Anruf von einem Pensionär. Er hat mein Interview in Tichys Einblick gesehen, geführt von Alexander Wendt, möchte den Vorstand unserer Fachgesellschaft informieren und das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit und dafür noch zwei andere Veteranen mobilisieren. Sonst: lautes Schweigen.

Der Vorsitzende der Fachgesellschaft antwortet schnell. Seien Sie froh, lieber Kollege. Eigentlich müssten auch wir uns von unserem Mitglied Meyen distanzieren. Wenn er bei uns an der Uni wäre, hätten wir das längst gemacht.

Ich bin noch in der gleichen Woche ausgetreten.

Das soll nicht mimosenhaft klingen. Wenn eine Tür zugeht, öffnen sich zwei neue. Von außen sieht so ein Forscherleben glamourös aus. Heute eine Tagung in Fukuoka, morgen in Leicester und übermorgen in Moskau. Dazwischen ein Projekt in Sri Lanka. Ich spare mir weitere Details aus meinem Kalender von 2016. Egal, wo man gerade ist: Man trifft immer dieselben Leute. Die meisten der Alten, über hundert aus Deutschland und der Welt, hatte ich irgendwann zu ihrem Leben interviewt. Die Konferenzräume sind oft nur spärlich gefüllt und ohne Fenster. Man predigt zu den Eingeweihten, und selbst die kommen in der Regel nur, weil es sich so gehört. Der Austausch hält sich in den engen Grenzen, die das Publikationsregime vorgibt. Dazu mehr in den Kapiteln 5 und 6.

Der Ausschluss aus diesem System, so sehe ich das heute, hat mich befreit. Ich durfte mich noch einmal völlig neu erfinden – zum Beispiel als eine Art Wanderprediger vor Leuten, die wirklich interessiert sind, ganz andere Sachen gelesen haben als ich und mich so weitergebracht haben als die akademischen Minizirkel, oder in Projekten mit Kollegen aus Disziplinen, die weit weg sind von der Kommunikationswissenschaft und mir so ganz neue Blicke liefern. Mit dem Germanisten Carsten Gansel, einem Ostdeutschen, Jahrgang 1955 und so gerade in den Ruhestand gegangen, durfte ich die Aktion #allesdichtmachen untersuchen, und mit Dennis Kaltwasser und Hannah Broecker, einem Linguisten und einer Politikwissenschaftlerin, ein Institut für kritische Gesellschaftsforschung gründen. Wer weiß, wohin uns das führt.

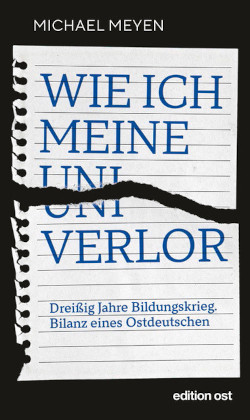

Michael Meyen, Wie ich meine Uni verlor. Dreißig Jahre Bildungskrieg. Bilanz eines Ostdeutschen, Edition Ost, 176 Seiten, 15 Euro

Über den Autor: Prof. Dr. Michael Meyen, Jahrgang 1967, studierte an der Sektion Journalistik und hat dann in Leipzig alle akademischen Stationen durchlaufen: Diplom (1992), Promotion (1995), Habilitation (2001). Parallel arbeitete er als Journalist (MDR info, Leipziger Volkszeitung, Freie Presse). Seit 2002 ist Meyen Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU München. Seine Forschungsschwerpunkte sind Medienrealitäten, Kommunikations- und Fachgeschichte sowie Journalismus. Er betreibt außerdem die „Freie Akademie für Medien und Journalismus“. Sein Buch Die Propaganda-Matrix (Rubikon 2021) war ein Spiegel-Bestseller.

Weitere Artikel zum Thema:

- Verfassungsschutz gegen Professor Meyen? (Paul Schreyer, 14.4.2023)

- Ein Professor soll weg (Paul Schreyer, 10.2.2022)

- Auf dem Weg zum Wahrheitsministerium (Michael Meyen, 9.10.2021)

- Das neue Wahrheitsregime (Michael Meyen, 18.5.2021)

Diskussion

2 Kommentare